Unser Thema

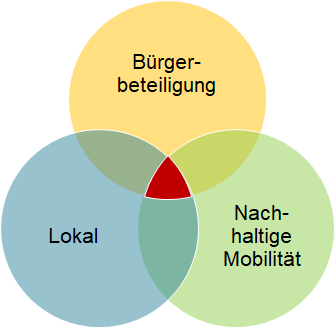

Das grundlegende Ziel der Forschungsgruppe CIMT (Citizen Involvement in Mobility Transitions) ist es, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie und unter welchen Bedingungen Bürgerbeteiligung einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann. Damit wird die Frage der Governance der Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft adressiert.

Im Fokus stehen kommunale Beteiligungsprozesse zur Verkehrswende. Das Thema Mobilität steht in besonderer Weise für die Herausforderungen bei der Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft, da einerseits die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor trotz hoher Effizienzgewinne seit 25 Jahren nahezu unverändert hoch sind, und andererseits die nötigen Veränderungen gerade hier auf individuelle Widerstände treffen, da nachhaltigere Mobilität mit zahlreichen Veränderungen der persönlichen Verhaltensweisen verbunden ist.

Unsere Ziele

Das seit 2019 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt möchte ein Verständnis dafür entwickeln, wie und unter welchen Bedingungen Bürger*innenbeteiligung einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann. Konkret verfolgt die Gruppe drei Forschungsschwerpunkte:

- Erstens wird untersucht, unter welchen Bedingungen Kommunen durch die Einbeziehung von Bürger*innen die Qualität der politischen Entscheidungen verbessern können, insbesondere hinsichtlich der Nachhaltigkeit der gefundenen Lösungen.

- Zweitens geht es darum herauszufinden, ob solche Konsultationen an Planungs- und Entscheidungsprozessen die öffentliche Akzeptanz solcher Maßnahmen steigern können.

- Drittens gilt das Interesse der Gruppe der Entwicklung (teil-)automatisierter Analyseverfahren zur Unterstützung der Evaluation von Beiträgen in Beteiligungsverfahren.

Zur Bearbeitung der Fragestellung forschen die Sozialwissenschaften gemeinsam mit der Stadt– und Raumplanung sowie der Informatik. Die Forschung schließt dabei an die Arbeiten von Jun.-Prof. Dr. Tobias Escher an, der seit mehr als zehn Jahren Beteiligungsverfahren evaluiert, insbesondere im Zusammenhang mit Online-Partizipation.

Als Forschende im Rahmen der Sozial-ökologischen Forschung ist unser Ziel, das im Projekt erarbeitete Wissen in der Praxis für die Nachhaltigkeitstransformation anwendbar zu machen. Dafür arbeiten wir eng mit den Menschen zusammen, die in der Praxis die Verkehrswende mitgestalten und die dafür nötigen Verfahren durchführen. Wenn Sie Interesse an einer Kooperation haben, dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Unsere Erkenntnisse fließen in Leitfäden, die beim zielgerichteten Design von Beteiligungsprozessen in der Praxis vor Ort helfen sollen. Außerdem stellen wir Softwarewerkzeuge zur Verfügung, die Wissenschaft und Verwaltung bei der Auswertung von Beteiligungsbeiträgen unterstützen.

Unser Forschungsansatz

Zur Bearbeitung der Fragestellung forschen die Sozialwissenschaften gemeinsam mit der Stadt- und Raumplanung sowie der Informatik (mehr über uns). Zum einen untersuchen wir fünf ausgewählte Fallstudien im Detail, in Kooperation mit den jeweiligen Kommunen (siehe auch Kooperationen). Zum Einsatz kommen dabei bevölkerungsrepräsentative Kommunalbefragungen, Inhaltsanalysen von Beteiligungsbeiträgen (sowohl manuell als auch automatisiert) sowie Stakeholderinterviews.

| Verfahren | Elbchaussee (Planungs-abschnitt West) | freiRaum Ottensen | MoVe35 | Masterplan Verkehr OG 2035 | Städte-bauliche Verkehrs-untersuchung Hecking-hausen |

| Stadt | Hamburg | Hamburg | Marburg | Offenburg | Wuppertal |

| Planwerk | Objektplanung | Konzept zur autoarmen Gestaltung des Quartiers | Mobilitäts- und Verkehrs-konzept | Masterplan Verkehr und Klima-mobilitätsplan | Konzept zur Neuaufteilung des Straßenraums |

| Maßstab | teilstädtisch | teilstädtisch | gesamt-städtisch | gesamt-städtisch | teilstädtisch |

| Planungs-zeitraum | 2019 – 2021 | 2021 – 2022 (2024) | 2020 – 2023 | 2021 – (2023) | 2020 – 2022/23 |

| Beteiligungs-angebote | Onlinedialoge, Workshops | Onlinedialoge, Workshops, Fokusgruppen, Projektbeirat | Online-befragung, Projektbeirat, Ortsbeiräte | Onlinedialoge, Workshops, lokale Foren, Jugend-beteiligung | Auftakt-veranstaltung mit Diskussion, Online-befragung |

Darüber hinaus haben wir eigen eine Datenbank entsprechender kommunaler Verfahren in Deutschland aufgebaut.

Unsere Förderer

Die Forschungsgruppe wurde im Frühjahr 2019 eingerichtet als Nachwuchsgruppe der Sozial-ökologischen Forschung, gefördert für insgesamt fünf Jahre im Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ (FONA) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Wir arbeiten am Institut für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Das Projekt profitiert weiterhin von der Unterstützung durch das Düsseldorfer Institut für Internet und Demokratie der Heinrich-Heine-Universität, dass insbesondere die vorbereitenden Forschungen großzügig unterstützt hat.