Aus unserer Präsentation auf dem Jahreskongress der AESOP (Assosiation of European Schools of Planning) im Jahr 2022 folgte nun eine Veröffentlichung in der Zeitschrift Case Studies on Transport Policy. Unter Verwendung qualitativer und quantitativer Daten wurde der Beitrag zu sozial-räumlicher Gerechtigkeit für das Fallbeispiel des konsultativen Planungsprozesses an der Elbchaussee in Hamburg untersucht.

Zusammenfassung

Das Verkehrssystem trägt zu erheblichen sozialräumlichen Ungerechtigkeiten bei, sowohl durch seine Umweltauswirkungen als auch durch die strukturelle Benachteiligung bestimmter Gruppen. Während die lokale Verwaltung zunehmend Elemente der Öffentlichkeitsbeteiligung in Planungsprozesse einbeziehen, bleibt unklar, ob dies zu mehr sozialräumlicher Gerechtigkeit führen.

Um dieser Frage nachzugehen, untersucht die Studie sozialräumliche Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit und geht der Frage nach, wie konsultative Planung zur Nachhaltigkeit beiträgt und die Bedürfnisse benachteiligter Gruppen berücksichtigt. Zu diesem Zweck wird der Fall des Elbchaussee Umbaus in Hamburg, Deutschland, analysiert.

Auf der Grundlage qualitativer und quantitativer Daten, darunter Experteninterviews und einer Befragung, kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass der Planungsprozess zu Verbesserungen geführt hat, wie z. B. bessere Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer, die die ökologische Nachhaltigkeit fördern und unter anderem nicht-männlichen Personen zugute kommen. Diese Ergebnisse bleiben jedoch hinter den (teilweise progressiveren) Erwartungen der Teilnehmer zurück, und die wenigen positiven Veränderungen können nicht direkt mit dem Beitrag der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht werden.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die derzeitigen Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht automatisch zu mehr sozialräumlicher Gerechtigkeit führen. Um dies zu erreichen, bedarf es inklusiverer Beteiligungsformate, größerer Einflussmöglichkeiten für die Teilnehmer und eines expliziteren Fokus auf sozialräumliche Gerechtigkeit in der Planung.

Ergebnisse

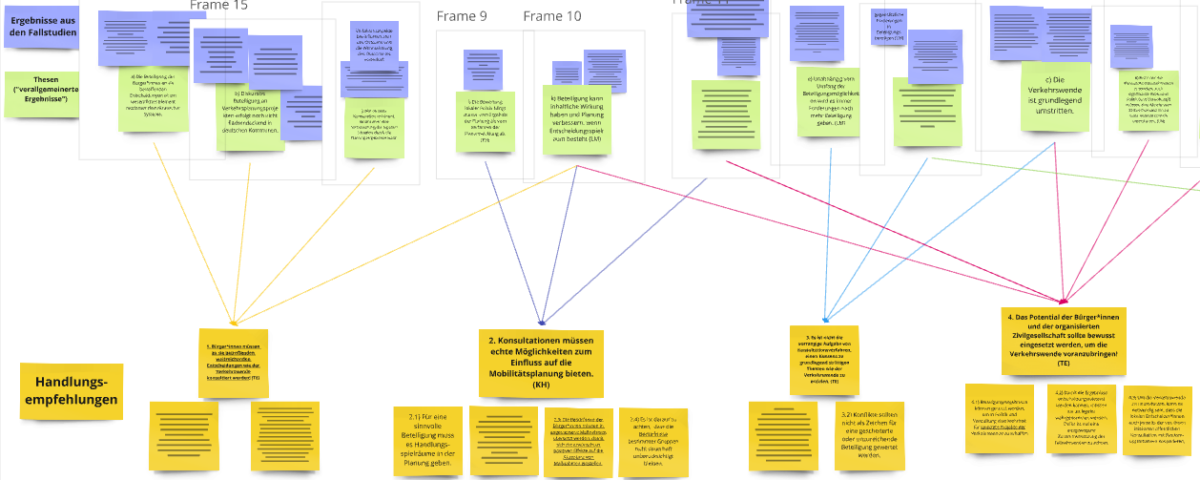

- Der konsultative Planungsprozess führte insgesamt zu Maßnahmen, die einen kleinen Beitrag zur sozialräumlichen Gerechtigkeit leisten, da sie den Wandel zu einer nachhaltigeren Mobilität unterstützen und einigen benachteiligten Gruppen zugute kommen, wenn auch beides in begrenztem Maße.

- Wir stellen fest, dass das Konsultationsverfahren keinen wesentlichen Einfluss auf die Planung hatte. Was die sozialräumliche Gerechtigkeit betrifft, so lassen sich keine positiven Auswirkungen auf das Konsultationsverfahren zurückführen. Vor allem diejenigen, die an der Konsultation teilgenommen haben, berichten tatsächlich von einer geringeren Zufriedenheit mit den Maßnahmen.

- Wir führen diese begrenzten Beiträge auf einige allgemeine Merkmale von Konsultation und des derzeitigen Planungssystems zurück, stellen aber auch fest, dass in dem Fallbeispiel der Umfang der möglichen Einflussnahme aufgrund externer Beschränkungen und Machtungleichgewichte sehr begrenzt war.